ブログ,コラム,ヨガと体のQ&A,ヨガ解剖学 2017.12.13

パドマーサナで足を組むことが出来ないのはなぜでしょうか?

ヨガクラスの始まりや終わりにはマットに坐り、呼吸に意識を向けたり、瞑想をする時間があることも多いと思います。

その時のマットに坐り方にも様々な方法があり、その中の一つにパドマーサナという坐るアーサナ、ポーズがあります。

みなさんはパドマーサナで坐ったことがあるでしょうか?心地よく坐れましたか?

いざやってみたら難しい、と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

パドマーサナができない、難しい理由を解剖学的に考えてみたいと思います。

私たちが普段2本の足で立っている時、足の裏が体を支えてくれていますが、坐っている時はお尻にある骨盤の骨の一部、坐骨が体を支えてくれています。

パドマーサナで安定して坐るためにはこの坐骨がマットにしっかりと着いている必要があります。

みなさんは坐骨、お尻をしっかりとマットに着けて坐っているでしょうか?

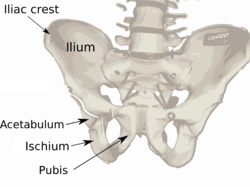

Wikipediaより Iliac crest – 腸骨稜 / Ilium – 腸骨 Acetabulum – 寛骨臼 / Ischium – 坐骨 / Pubis – 恥骨

体の重さを支えているのはお尻、坐骨ですが曲げた足の膝もマットにつくことで、左右の坐骨と膝でできる広い面で体を安定して支えることができます。

膝をマットに降ろす、ということはとても難しく感じる方も多いと思います。

膝を降ろす、位置を動かす時には、膝の関節を作っている骨のひとつ、大腿骨(だいたいこつ)の大きな動きが必要です。

大腿骨の動きとは言い方をかえれば、股関節の動きということです。

坐って、そして足を組んでいくためには、股関節の屈曲、外転、外旋と複雑な動きが入ってきます。

足を組んでからは少し内転、内旋というそれまでとは反対の動きが入ってくることもあります。

このように考えてみても、股関節の大きな動き、可動域が必要であるということがわかってくると思いますが、

大事なことは股関節、足の付け根から動かす意識をもってパドマーサナに入っているか、ということです。

膝を降ろそうとしてついつい手で膝を押してしまいがちですが、それは膝に大きな負担になりますし、

足を組もうとして足先を強く動かし足首に力が入りすぎて足首のけがにもつながることもあります。

膝や足首だけでなくもっと体の中心に近い部分、根元の股関節から動かす意識をもって足を動かし組んでいくだけでも、楽に坐れるようになる方も多いでしょう。

そして別のアーサナや体の動きで股関節を十分に動かしてから坐ることはパドマーサナで楽に、安定して坐る助けになるでしょう。

安定した土台ができて初めて深い呼吸が行うことができ、その呼吸によって体幹、背骨を支えることにつながります。

土台が不安定なままでは背骨そのものも良い位置、良いカーブを作ることは難しいですし、上半身に余計な力が入ってしまったり、呼吸が浅くなったりすることもあります。

すでにパドマーサナで坐ることができる方であっても、今よりももっと安定して坐れる場所を探してみるのもオススメです。

お尻、坐骨の下にブランケットやブロックなどを置いて膝より股関節、骨盤を高くして坐ってみると、楽に感じるかもしれません。

今までよりもっと楽に、安定して坐ってみたら、呼吸や瞑想がより良い状態に導かれるかもしれません。

蓮華座とも呼ばれるパドマーサナは、見た目以上に難しいアーサナです。

ヨガスタジオにいらっしゃる方は坐るということを特に意識なく、問題なく行える方がほとんどです。

当たり前にできることだからこそ丁寧に、坐るための動きを一つずつ確かめながら坐ってみる習慣を身につけてくださいね。

それでは、安全で快適なヨガを!

YogaBody