石田麻子の陰ヨガコラム 2019.02.20

陰ヨガと経絡②|石田麻子の陰ヨガコラム

引き続き、経絡のおはなしです。

陰ヨガは、経絡に働きかけるヨガとして知られています。

みなさんは この「経絡」という言葉や概念にどのくらい親しみがあるでしょうか?

「経絡」は、東洋医学にとって重要な概念のひとつです。

中国でのはじまり

発祥の地である中国においては、二つの療法が発達しました。

土壌に恵まれた揚子江流域やその南方の土地では、さまざまな植物の根・皮・木・草等を採って煎じて飲む薬としての療法、その一方で土壌が貧しい北方・黄河流域は、針や灸を使った療法が発達したとされています。

鍼灸治療については、戦国時代の文献にすでに登場しています。

身体を流れる気のルート、経脈に関する記述も紀元前2世紀頃に書かれた文献にみられます。

東洋医学のバイブル『黄帝内経』(こうていだいけい)は、そののちの漢代に編さんされました。

仏教とともに日本へ

鍼灸医学が日本に伝来したのは6世紀頃。

まずは朝鮮半島を経由して、そして聖徳太子が遣隋使を派遣してからは中国から直で伝わるようになりました。仏教とほぼ同じタイミング、同じルートで伝来したのですね。

以後、日本の風土にあわせて独自の発達を遂げ、さまざまな流派が生まれました。

江戸時代には、経穴や経脈に関する学術的な研究が盛んになり、また「黄帝内経」をはじめ原典に関する研究も詳細に行われます。

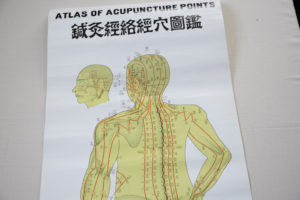

気血の流れる道が「経絡」

中国医学では、人体には気血(きけつ)が流れていると考えます。

気血の流れる道が、「経絡」(けいらく)です。

全身に張り巡る経絡の主な働きは、気血を全身に届けること。

気血が体の隅々まで届くと、体は元気になり、臓腑も器官もきちんと働くことができます。

逆に、気血が滞ったり過不足したりすると、外からの邪気を受けて病が生じると考えます。

経絡には、経絡を流れる気を通して、内から外へ、外から内と情報を伝える役割もあります。

主要な経脈である十二正経は、それぞれ体内で特定の臓腑とつながり、また体の外側にも通じて関節とつながり、さらに目、鼻、耳などの器官ともつながっています。

たとえば肝臓に変調が起きた場合、肝経という経絡を通じて体の表面に異常が伝わります。肝経の通り道のどこかが痛くなったり、肝経と特に密接なつながりのある目の働きが悪くなって視力低下や眼精疲労が起きやすくなったりするとされます。

中国医学では、こうして外側に表れてきた症状や変化から内側の様子を読み取って診断をします。

肝臓に関する経絡図

気の流れの調和のために

鍼灸師は針や灸を使って経穴・経絡を刺激し、あん摩師はツボを押すという手技を使って経穴・経絡を刺激します。いずれも目的は各経絡の気の流れを調えること。

そして、本山博先生の経絡理論に基づけば、わたしたちはヨガのポーズを使って経絡に働きかけ、気の流れの調和を図ることができると考えられます。

(つづく)